المحاسبة المالية

- المحاسبة المالية -

- الرئيسية

- المحاسبة الادارية

- محاسبة تكاليف

- التحليل المالي

- الاقتصاد

- بنوك

- محاسبة الضرائب و الزكاة

- المحاسبة الاسلامية

- تطوير المحاسبين

- التأمينات

- قسم تجارة الفوركس

- قسم البرامج المحاسبية

- موضوعات متفرقة في في علم المحاسبة

- المراجعة وتدقيق الحسابات

- القوائم المالية

- دراسات الجدوى

- المحاسبة باللغة الإنجليزية

- المحاسبة الحكومية

- محاسبة الشركات

- إدارة أعمال

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!

سجل بياناتك الان

- بواسطة مدير التحرير

- January 12, 2026

تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور

تعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور ما هي الأوراق المالية ؟ الأوراق المالية هي الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والدولة والتي تقتنيها المنشاة بقصد الحصول على عائد يتمثل في نسبة من الربح بالنسبة للأسهم أو الفائدة السنوية بالنسبة للسندات . - تقسم الأوراق المالية إلى أوراق مالية قصيرة الأجل ، وأراق مالية طويلة الأجل . ما هي الأوراق المالية طوية الأجل ؟ هي التي تشتري كاستثمار دائم وليس بقصد بيعها وتظهر هذه الأوراق ضمن الأصول الثابتة أي سعر التكلفة بغض النظر عن سعر السوق بالنسبة لها ويفضل أن تذكر قاعدة التقويم صراحة فيقال قومت الأوراق المالية بسعر التكلفة . وعادة لا ينظر إلى أوراق إلى التقلبات السوقية العارضة التي تطرأ على قيمة هذه الأوراق المالية ، ذلك لأنها لا تكون عادة مستمرة ولا تكون عادة في اتجاه واحد ، ويفضل أن يشار في الإيضاحات للميزانية إلى القيمة السوقية لهذه الأوراق . ما هي الأوراق المالية قصيرة الأجل ؟ وهي التي تقتني بقصد بيعها بعد فترة قصيرة من الزمن والتي تعتبر أصلاً متداولا فإنه تتبع في تقويمها نفس القاعدة المتبعة عند تقويم الأصول المتداولة " سعر التكلفة أو السوق أيهما أقل " . كيف يتم جرد الأوراق المالية كأصل متداول ؟ تحديد نوع وعدد الأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة في هذا التاريخ وهذه إما أن تكون لدية في محفظة الأوراق المالية أو تكون لدى الغير كضمان لقرض أو مودعة في البنك كأمانة . تحديد القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية في تاريخ الجرد . مقارنة القيمة السوقية مع القيمة الدفترية للأوراق المالية . يترتب على ما سبق ثلاث حالات :- الحالة الأولى : - أن تتساوى القيمة السوقية مع القيمة الدفترية في هذه الحالة لا توجد أي مشاكل وتثبت الأوراق المالية ي الميزانية العمومية بجانب الأصول بقيمتها الدفترية .الحالة الثانية :- نقص القيمة السوقية عن القيمة الدفترية في مثل هذه الحالة يتم عمل مخصص بالفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ويثبت هذا في حساب الأرباح والخسائر . XXX من حـ / أ.خ XXX إلى حـ / مخصص هبوط أوراق مالية إثبات المخصص في حـ / أرباح وخسائر يتم طرح مخصص أ. مالية من حساب الأوراق المالية الدفترية بجانب الأصول في الميزانية بعد ذلك يتم تسوية هذا المخصص في السنوات التالية ويترتب عليه ثلاث حالات :- أن تتساوى وفي هذه الحالة لا يثبت أي قيود في حساب الأرباح والخسائر ، أما في الميزانية فيطرح المخصص من الأوراق المالية بجانب الأصول . زيادة المخصص الجديد عن المخصص القديم مثلاً كان الجديد 400 ج.م والقديم 300 ج.م فالزيادة 100 ، وتثبت هذه الزيادة في الجانب المدين من حـ/ أ.خ ، أما في جانب الأصول في الميزانية فيطرح المخصص الجديد 400 من القيمة الدفترية للأوراق المالية. 100 من حـ / أ.خ 100 إلى حـ / مخصص هبوط أ. مالية نقص المخصص الجديد عن المخصص القديم وفي هذه الحالة يتم إثبات النقص في الجانب الدائن من حـ / أ.خ ، أما في جانب الإصول بالميزانية العمومية فيطرح المخصص الجديد من القيمة الدفترية للأوراق المالية . xxx من حـ / مخصص هبوط أ. مالية xxx إلى حـ / أ.خ الحالة الثالثة : - زيادة القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للأوراق المالية ، وهنا يتم تقويم الأوراق المالية بالقيمة الدفترية وتهمل الزيادة في القيمة السوقية وذلك طبقا ً لمبدأ الحيطة والحذر ، وبناء على ما سبق لا يتأثر حـ أرباح والخسائر ما لم يكن هناك مخصص قم يتم إلغاؤه ويثبت بكامل قيمته بالجانب الدائن بحساب الأرباح والخسائر .

- بواسطة مدير التحرير

- January 12, 2026

مسك الدفاتر المحاسبية

مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية إعداد: إبراهيم مروان مادة تدريبية مسك الدفاتر المحاسبية 2006 مسك الدفاتر المحاسبية ما هو مسك الدفاتر مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة المحاسبة : علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية السنة المالية علة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي . أهداف مسك الدفاتر المحاسبية : تسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها تبويب وتصنيف العمليات المالية استخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة توفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه الفروض المحاسبية الأساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية : الوحدة المحاسبية : حيث ينظر للمؤسسة بصفة مستقلة عن الإدارة أو الملاّك الاستمرارية : حيث يفترض أن المشروع مستمر في عمله إلى أمد غير محدد ما لم تجد دلائل تعكس ذلك وحدة القياس : يتم تسجيل العمليات في المشروع بوحدة قياس نقدية محددة الفترة المحاسبية : يقسم عمر المشروع المستمر إلى فترات دورية ثابتة التي يتعارف عليها بأنها سنة ميلادية واحدة لكل فترة العملية المالية : هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية : حسابات الأصول (الموجودات) : وتمثل جميع ممتلكات المشروع وموجوداته حسابات الخصوم (الالتزامات) : التزامات المشروع ومطلوباته تجاه الغير حسابات الملكية : وتمثل رأس مال المشروع والأرباح المحتجزة حسابات المصاريف : هو المبلغ المدفوع للغير لقاء الحصول على خدمة منهم حسابات الإيرادات : وهو المبلغ المكتسب من الغير لقاء تقديم خدمة له نظام القيد المزدوج كل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين وإذا نقصت فهي دائن الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن وإذا نقصت فهي مدين مثال عملي : الرقم العملية المالية طرفا العملية طبيعة التأثر مدين / دائن بدأ المشروع أعماله برأس مال خمسين ألف دينار نقدا النقدية - أصول رأس المال - خصوم + 50000 +50000 مدين دائن اشترى المشروع سيارة بقيمة عشرين ألف دينار من شركة الديار على الحساب سدد المشروع نصف قيمة السيارة نقدا اشترى المشروع أثاث بقيمة عشرين ألف دينار سدد المشروع باقي قيمة السيارة بموجب كمبيالة سدد المشروع قيمة الكمبيالة نقدا الدورة المحاسبية تشتمل : 1. إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية تسجيل القيد في دفتر اليومية العام ترحيل القيد المسجل إلى دفتر الأستاذ العام إعداد ميزان المراجعة إعداد الحسابات الختامية (الميزانية العمومية – قائمة الدخل) أنواع القيود القيد البسيط : القيد الذي يتضمن جانبه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد أيضاً القيد المركب : القيد المركب من الجانب المدين : هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد مثال : شراء سيارة بقيمة 10000 وأثاث بقيمة 15000 نقدا مرة واحدة 15000 حـ/ الأثاث 10000 حـ/ السيارات 25000 حـ/ النقدية : القيد المركب من الجانب الدائن : هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب وجانبه المدين حساب واحد مثال : شراء سيارة من شركة النصر بقيمة 10000 دينار وسداد نصف قيمتها نقداً والباقي على الحساب 10000 حـ/ سيارات 5000 حـ/النقدية 5000 حـ/ شركة النصر القيد المركب من الطرفين : القيد الذي يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وأكثر من طرف في الطرف الدائن مثال : شراء سيارة بقيمة 3000 دينار وأثاث بقيمة 2000 دينار من شركة الوفاء وسدد ربع القيمة نقدا والباقي على الحساب 3000 حـ/ سيارات 2000 حـ / الأثاث 1250حـ/النقدية 3750حـ/ شركة النصر يمنك تحميل المادة التدريبية بالمرفقات

- بواسطة الأدمن

- January 12, 2026

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري

حوكمة الشركات - الرقابة ضد الفساد المالي والإداري إعداد: أ. أيمن هشام عزريل ماجستير محاسبة جامعة أليجار الإسلامية-الهند تم نشر هذا المقال في مجلة المحاسب العربي العدد الثلاثون في ضوء الواقع العالمي أصبح هناك ضرورة ملحة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات لتأمين وتحسين المناخ الاستثماري العام سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي، مما له من قدرة على إنعاش الاستثمار الخاص، وتحفيز المدخرين على ضخ أموالهم في السوق في ظل توفير درجة عاليه من الثقة للرقابة، والسيطرة على المعاملات. إن هناك الكثير من الممارسات، والأعمال التي تتجاوز القانون، والقواعد، والأصول الواجبة في إدارة الشركات والأعمال، وبالتالي تخالف اقتصاديات السوق الصحيحة والدقيقة، وما تتضمنه من قواعد صارمة لضبط الأعمال والمعاملات، والشركات لحماية الاقتصاد الوطني للدولة، وحماية المستثمرون والمساهمون، وكذلك جهود المستهلكين والعملاء، حيث يمثلون المنظومة التي تصنع في النهاية القدرة التنافسية للاقتصاد وتخرجه عن طريق السوء والفساد والانحراف، وتقوده إلى طريق النمو والانتعاش والتقدم والتحديث(1). إن الغش والخداع هما اللبنة الأولى في منظومة الفساد، واكتشاف الغش خاصة في الأمور المالية يمثل تحدياً كبيراً للمحاسبين، حيث يملك هؤلاء المفسدين أدوات جديدة، ويطورونها من آن لآخر، وبالتالي لابد من مقابلتها بإجراءات وقائية متطورة تطوراً كاملاً تمثل آليات جديدة للرقابة تعمل في ظل وضوح وجلاء أكثر(2). إذاً لابد من تأسيس، وتنفيذ استراتيجيات، وإجراءات فعالة ضد الفساد بتحديد، وتضمين القواعد، واللوائح القانونية، وتوضيح القوانين المعنية، وتبني مبدأ الشفافية، حيث من الضروري أن تكون واضحة ومفهومة لدى جمهور المتعاملين(3). عناصر الإستراتيجية المضادة للفساد: ١- إصلاح الهيئات الحكومية – ومحاربة الأداء البيروقراطي، وتقييم أساليب العمل بصفة مستمرة، مع تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية من خلال تطوير قدرات العاملين، ورفع مستوى خبراتهم من خلال التأهيل الجيد، وتحسين كفاءة النظام القضائي بتوفير الموارد المالية والفنية الكافية واللازمة لتنفيذ القوانين. ٢- وضع آليات تنفيذ حوكمة الشركات - حيث أن تأسيس الإطار المؤسسي اللازم لتثبيت جذور حوكمة الشركات يتطلب إصلاح الكثير من القوانين واللوائح المعمول بها الآن في مختلف الشركات، وذلك لتنفيذ مبادئ الحوكمة. ٣- مراعاة النزاهة والعدالة في العمل - حيث أن تحمل المسؤولية، وقبول المحاسبة، والشفافية تجاه المساهمين، وأصحاب المصلحة لا يقتصر على تحسين سمعة الشركة، وجذب الاستثمارات فقط، بل يعطيها ميزة تنافسية، وبالتالي لابد من إقامة علاقات جيدة بين أصحاب المصالح لتحقيق أهداف الشركة، وجعلهم جزءاً من إستراتيجيتها طويلة المدى، فالاهتمام بأصحاب المصلحة، وتحقيق الربح يسيران جنباً إلى جنب مع النمو الإنتاجي، وبمعنى آخر الاهتمام والربح يسيران جنباً إلى جنب مع الاستخدام الحكيم لرأس المال. تأسيس وممارسة حوكمة الشركات في هياكل الشركات العامة والخاصة: حيث أن شركات القطاع العام تساهم في الاقتصاد أكثر من شركات القطاع الخاص، وبالتالي يكون لها النصيب الأكبر في الناتج الوطني، والتوظيف، والدخل، واستخدام رأس المال، وبالتالي تشكيل السياسات العامة – وإن كان الاتجاه إلى ما يسمى بإدارة الأصول في هذه الشركات – أي التخلص منها وبيعها، والاندماج في اقتصاديات السوق الجديدة، وإن كان هذا الاتجاه لا ينفي ضرورة إتباع أساليب الحوكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد بكفاءة ونزاهة، وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق العاملين، إن الممارسات الجيدة في الإدارة، والتركيز على قيم تؤدي إلى تحقيق الأرباح المالية المستمرة يؤدي ذلك إلى تحسين العلاقة، والتعامل الجيد مع أصحاب المصلحة(4). الهوامش: 1. أسامه غيث – تزييف القوائم المالية – جريدة الأهرام – العدد 43482 – 2005. 2. John D., The Detection of Fraud and the Management Accountant, Management Accounting, May, 1985. 3. دليل تأسيس حوكمة الشركات في الأسواق الصاعدة – مركز المشروعات الدولية، (2005). 4. معهد المحاسبة والأخلاقية – بريطانيا - www.accountableility.org.ur.

- بواسطة مدير التحرير

- January 12, 2026

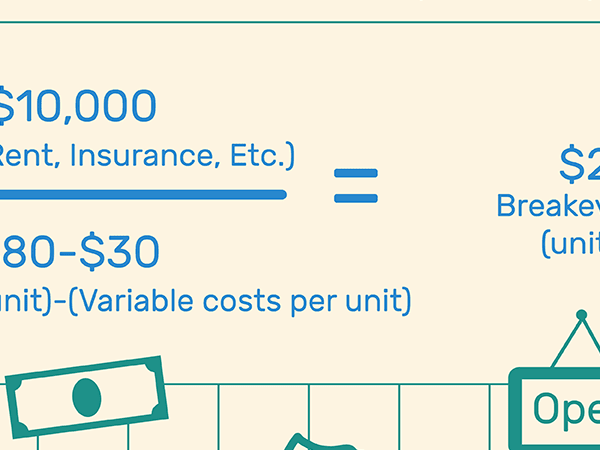

كيف تحسب نقطة التعادل

لحساب نقطة التعادل في الوحدات ، استخدم الصيغة: نقطة التعادل (الوحدات) = التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) أو في المبيعات باستخدام الصيغة: نقطة التعادل ( المبيعات) ) = التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة. ما هي نقطة التعادل؟ نقطة التعادل هي النقطة التي تساوي فيها إيرادات الشركة تكاليفها. حساب لنقطة التعادل ويمكن أن يتم بإحدى طريقتين. الأول هو تحديد كمية الوحدات التي يجب بيعها ، أو الثاني هو مقدار المبيعات بال الذي يجب أن يحدث. تسمح نقطة التعادل للشركة بمعرفة متى سيبدأ ، أو أحد منتجاتها ، في تحقيق أرباح. إذا كانت إيرادات الشركة أقل من نقطة التعادل ، فإن الشركة تعمل بخسارة. إذا كانت أعلى ، فهي تعمل بربح. كيفية حساب نقطة التعادل في الوحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) التكاليف الثابتة - التكاليف الثابتة هي التكاليف التي لا تتغير عادةً أو تتغير قليلاً فقط. أمثلة على التكاليف الثابتة للعمل هي نفقات المرافق الشهرية والإيجار. سعر المبيعات لكل وحدة- هذا هو المبلغ الذي ستفرضه الشركة على المستهلكين مقابل منتج واحد فقط من المنتجات التي يتم إجراء الحساب لها . التكاليف المتغيرة لكل وحدة- التكاليف المتغيرة هي التكاليف المرتبطة مباشرة بإنتاج منتج ، مثل العمالة المستأجرة لصنع هذا المنتج ، أو المواد المستخدمة. غالبًا ما تتقلب التكاليف المتغيرة ، وعادة ما تكون أكبر نفقات الشركة. الحساب على النحو التالي: إجمالي التكاليف المتغيرة ÷ إجمالي الوحدات المنتجة أمثلة على نقطة التعادل دعونا نعرض بعض الأمثلة عن كيفية حساب نقطة التعادل. Sam's Sodas هي شركة تصنيع المشروبات الغازية في منطقة سياتل. إنه يفكر في تقديم مشروب غازي جديد يسمى Sam's Silly Soda. إنه يريد أن يعرف نوع التأثير الذي سيحدثه هذا المشروب الجديد على مالية الشركة. لذلك ، قرر حساب نقطة التعادل ، حتى يتمكن هو وفريق إدارته من تحديد ما إذا كان هذا المنتج الجديد يستحق الاستثمار. تكاليفه المحاسبية هي كما يلي ، في الشهر الأول سيكون المنتج في الإنتاج: التكاليف الثابتة = 2000 (الإجمالي للشهر) التكاليف المتغيرة = .40 (لكل علبة منتجة) سعر البيع = 1.50 (علبة) حساب نقطة التعادل في الوحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة 2000/(1.50-40) أو2000/1.10 = 1818 وحدة هذا يعني أن سام يحتاج إلى بيع ما يزيد قليلاً عن 1800 علبة من الصودا الجديدة في شهر واحد ، للوصول إلى نقطة التعادل. حساب نقطة التعادل المبيعات التكاليف الثابتة Mar هامش المساهمة سعر ثابت (أنظر فوق) هامش المساهمة هامش المساهمة هو الفرق بين سعر المنتج وتكلفة صنعه . الحساب على النحو التالي: (سعر البيع لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) / سعر البيع لكل وحدة أمثلة على نقطة التعادل دعونا نعرض بعض الأمثلة عن كيفية حساب نقطة التعادل. Sam's Sodas هي شركة تصنيع المشروبات الغازية في منطقة سياتل. إنه يفكر في تقديم مشروب غازي جديد يسمى Sam's Silly Soda. إنه يريد أن يعرف نوع التأثير الذي سيحدثه هذا المشروب الجديد على مالية الشركة. لذلك ، قرر حساب نقطة التعادل ، حتى يتمكن هو وفريق إدارته من تحديد ما إذا كان هذا المنتج الجديد يستحق الاستثمار. تكاليفه المحاسبية هي كما يلي ، في الشهر الأول سيكون المنتج في الإنتاج: التكاليف الثابتة = 2000 (الإجمالي للشهر) التكاليف المتغيرة = .40 (لكل علبة منتجة) سعر البيع = 1.50 (علبة) حساب و التعادل نقطة في وحدات التكاليف الثابتة ÷ (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة) 2000 / ( 1.50 - 40 دولار) أو 2000 / 1.10 دولار = 1818 وحدة هذا يعني أن سام يحتاج إلى بيع ما يزيد قليلاً عن 1800 علبة من الصودا الجديدة في شهر واحد ، للوصول إلى نقطة التعادل. حساب و التعادل نقطة بال المبيعات التكاليف الثابتة ÷ هامش المساهمة (سعر المبيعات لكل وحدة - التكاليف المتغيرة لكل وحدة ، مع الرقم الناتج ثم مقسومًا على سعر المبيعات لكل وحدة) 2000 / .7333 = 2727 دولارًا هذا يعني أن فريق Sam يحتاج إلى بيع ما قيمته 2727 دولارًا من Sam's Silly Soda في ذلك الشهر ، لتحقيق التعادل. أي شيء بعد هذا المبلغ سيكون ربحًا للشركة. لتأكيد هذا الرقم: يمكنك أن تأخذ 1818 وحدة من الحساب الأول ، وتضرب ذلك في سعر البيع 1.50 ، لتحصل على مبلغ 2727 دولارًا.

تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكية

تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكية •تعرف أوراق حقوق الملكية بأنها الأوراق التى تمثل حصة فى الأسهم العادية أو الممتازة وغيرها من أسهم رأس المال كما تتضمن أيضا الحقوق المتعلقة بإقتناء او التخلص من حصص الملكية بسعر محدد مقدما أو قابل للتحديد (حقوق الأختيار) •عند شراء أوراق حقوق الملكية فإن تكلفتها تتضمن سعر الشراء مضافا اليها عمولات السماسرة وغيرها من الأتعاب المرتبطة بعملية الشراء. •إن أوراق حقوق الملكية التى تقتنى بمقابل غير نقدى (عقارات أو خدمات) يتم تسجيلها على أساس أيهما كان أوضح وأكثر وثوقا به مما يأتى: 1. القيمة العادلة للمقابل المقدم. أو 2. القيمة العادلة للورقة المالية التى يحصل عليها المستثمر. •إن شراء عدة انواع من الاوراق المالية بسعر مجمل يتطلب توزيع هذه التكلفة على الأنواع المختلفة من الاوراق بطريقة عادلة (أسعار السوق لكل ورقة) حمل المادة كاملة من المرفقات